病毒代谢与肿瘤病毒平台

人乳头瘤病毒(HPV)依赖宿主细胞的DNA损伤反应(DDR)及其它重要机制来完成其基因组的复制。DDR在HPV复制中的关键作用表现为:1. 激活复制必需的宿主因子;2. 维持病毒基因组稳定性;3. 逃避免疫清除和细胞凋亡;4. 促进病毒扩增和释放。HPV早期蛋白(如E7)通过抑制抑癌蛋白(如pRb)促进细胞周期进入S期,同时激活DDR通路(如ATM/ATR-Chk1/Chk2)。首先DDR的激活为病毒提供高水平的核苷酸和复制因子(如DNA聚合酶)来支持病毒DNA合成。其次DDR蛋白(如ATM、ATR、BRCA1/2)可修复病毒复制中产生的DNA断裂或错误,确保基因组完整性;病毒E1/E2蛋白招募DDR因子(如TopBP1、γH2AX)到复制起始位点,促进高效复制。再者,HPV通过E6/E7蛋白调控DDR相关蛋白(如p53、CHK2),抑制凋亡信号,使受感染细胞存活更久,利于病毒持续复制。而由于DDR机制的复杂性,我们并不是十分了解DDR在HPV复制中的具体细节,同时,DDR可以扰乱宿主的炎症反应及代谢重编程,这三项恰恰都属于HPV相关癌症形成的关键因素,进一步表现出我们研究在HPV领域DDR的重要性和迫切性。

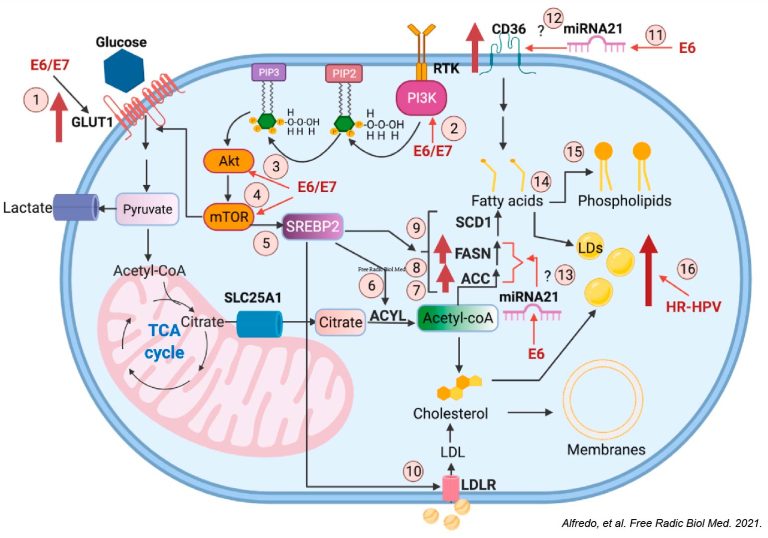

胆固醇代谢在HPV生命周期中扮演重要角色。 其具体影响体现于病毒入侵、病毒复制及释放等方面。胆固醇耗竭(如使用甲基-β-环糊精,MβCD处理)会抑制HPV感染,表明病毒依赖富含胆固醇的微结构域进入细胞。HPV衣壳蛋白L1/L2可能通过与脂筏相关受体(如硫酸乙酰肝素蛋白聚糖,HSPGs)结合,促进病毒内化。HPV感染后,会调控宿主胆固醇合成途径(甲羟戊酸途径)或氧化固醇(oxysterols)的激活,以满足其复制需求。HPV可能通过多泡体(MVBs)和外泌体途径释放,而胆固醇影响这些囊泡的形成。这些研究都暗示着胆固醇代谢对HPV复制有重要作用,其机制需进一步阐明。另外,高危型HPV感染可导致胆固醇代谢重编程,促进HPV相关肿瘤的发生,但成病机理也不清楚。靶向胆固醇代谢,可能成为抗HPV或相关癌症的新靶点。

洪世垣教授聚焦HPV病毒复制过中DNA损伤修复、天然免疫应答与病毒相关肿瘤发生发展机制,并以此为基础进一步开发药物新靶标和抗HPV药效研究模型。李洋副教授研究磷脂酰胆碱、胆固醇等脂质转运或代谢异常发生机制及小分子药物筛选。目前研究疾病模型主要聚焦HPV相关头颈部鳞状细胞癌(HPV+HNSCC)。HPV+ HNSCC已超越宫颈癌成为与HPV感染相关性最高的癌症,与HPV- HNSCC相比较,HPV+ HNSCC的临床表现、治疗反应性及预后均不相同。课题组前期发现HPV+与HPV- HNSCC肿瘤之间代谢图谱存在明显差异。HPV在HPV+ HNSCC代谢异常扮演了什么角色,病毒复制和代谢微环境重编程在HNSCC的发生发展中存在怎样的相互作用机制,以及是否存在潜藏的干预靶点,将是李老师在课题组中的主要研究领域。陈昶副教授长期从事质谱方法在生物医学领域的方法开发和应用研究。目前的研究兴趣包括但不限于:基于代谢组学和微生物组学的代谢性疾病和感染性疾病的发病机制和诊疗方法研究,中药有效成分的发现和药理作用研究。